2024捐款研究初步發表:非營利組織與捐款人的新時代對話

共築信任橋樑:非營利組織與捐款人的新時代對話

非營利組織要如何與捐款人溝通對話?台灣公益團體自律聯盟(下簡稱自律聯盟)自 2020 年起,每兩年進行一次非營利組織與捐款人關係的研究調查。2020 年的調查發現,捐款人的責信認知跟行為之間存在落差,如何縮短兩者間的距離,成為公益團體不可忽視的課題。2022 年的調查則顯示,數位捐款管道已成為重要趨勢,但伴隨而來的個資詐騙案件也快速增加,對公益團體的信任造成挑戰。

為了深入了解台灣民眾的公益參與現況,2024 年自律聯盟與慈濟基金會合作,委託趨勢民調公司擴大調查範圍至全台,並針對近年來備受關注的議題—募資平台與捐款個資詐騙—進行探討。在 2025 年 1 月 16 日的研究發表會上,自律聯盟透過初步的研究數據與各組織的經驗分享,與公益團體共同探討如何建立捐款人信任,打造更透明且穩健的公益生態圈。

台灣民眾公益參與比例高,超過8成民眾過去一年曾有公益行為

根據自律聯盟 2024 年的調查,台灣民眾的公益參與率超過 8 成,其中「捐款」比例最高,「捐贈發票」則位居第二,兩者皆超過 5 成。綜合公益責信協會 2020-2022 年間的調查結果,顯示台灣民眾的公益參與穩定且活躍,且捐款比例自 2021 年起有逐年成長的趨勢。

進一步分析捐款人的特徵,女性、已婚、有子女、有宗教信仰者的比例較高,月收入多落在 2-4 萬元,且大多具大學學歷。捐款動機方面,「相信捐款能幫助更多人事物」為最主要的驅動力,其次為「對弱勢族群感到同情」與「做功德積福報」,顯示助人信念仍為核心影響因素,而同情心與宗教信仰也具有一定的影響力。

捐款議題穩定,但關注與捐款行動存在落差

捐款人捐獻的議題在近年來變化不大,「兒童福利」排名第一,其次依序為「身心障礙」、「急難救助」、「老人」與「流浪動物」,這些議題在 2022 年亦排名前五,顯示捐款主題相對穩定。值得注意的是,「環境保育」在議題關注度上排名第五,但在實際捐款中僅排名第十,反映出關注與捐款行為之間的落差��。

因此,相關議題的組織需在募款策略上尋求更積極可行的方式,例如透過長期的定期定額機制來建立穩定的財務支持,或是主動接觸潛在捐款人,以縮短關注與行動間的距離。

捐款人有固定捐款管道的習慣,實體捐款仍佔多數,定期定額為組織財務穩定關鍵

調查顯示,台灣捐款人普遍具有固定的捐款管道習慣,「僅透過實體捐款」或「僅透過線上捐款」的比例合計超過 8 成。其中,又以實體捐款佔多數,主要支付方式為「現金」,而線上捐款則以「信用卡」為主。值得注意的是,手機支付工具(如Line Pay)的使用比例逐年成長,在自律聯盟 2020 的調查中,使用手機支付工具的比例為 11%,本次調查中的比例為 34%,比例成長十分快速。

年齡層在捐款管道的偏好上也有明顯的差異。年齡越高的捐款人越傾向使用實體捐款,而 40 歲以下則是線上捐款的主要群體,這個發現也與台灣網路中心的民眾線上消費跟購物研究相吻合。

在捐款模式上,台灣捐款人仍以小額、不定期捐款為主,年度捐款總額低於 6000 元的比例超過 5 成。然而,定期定額捐款約占四分之一,主要來自女性與 40-69 歲捐款者,是非營利組織穩定財務的來源之一。如何確保長期穩定的財務來源,成為組織發展的重要課題。

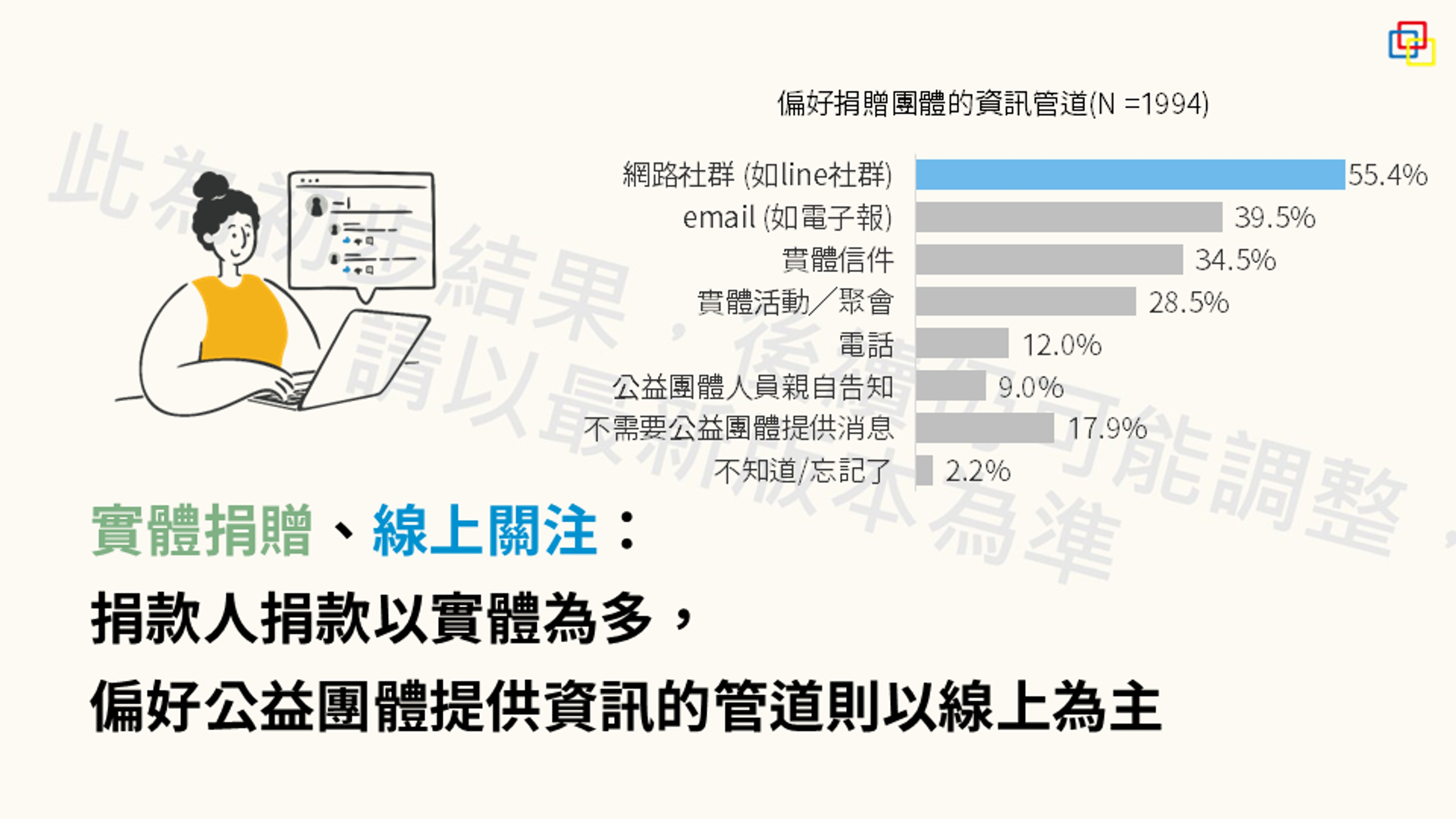

資訊獲取方式多元,線下捐款、線上關注的生活樣貌成為趨勢

捐款人又是如何獲得公益團體的消息的呢?自律聯盟指出,超過 5 成捐款人透過「社群媒體」得知組織訊息,其次為「新聞媒體報導」。然而,資訊獲取方式存在明顯的世代差異:年齡較低的捐款人偏好「社群媒體」,而年齡較高者則更依賴「親朋好友」或「新聞媒體」。這顯示組織需掌握分眾溝通策略,以有效觸及不同世代的捐款人。

此外,捐款行為呈現「線下捐款、線上關注」的趨勢。數據顯示,多數捐款人選擇實體捐款,後續則主要偏好公益團體透過「社群媒體」或「電子郵件」提供資訊,展現出虛實整合的生活樣貌。

然而,無論透過何種管道獲取資訊,捐款人皆期望組織提供具「可讀性」與「易得性」的內容。超過 7 成的受訪者認為,資訊應具備「容易閱讀」、「內容完整」、「容易查找」、「即時更新」等特點,這些需求也為非營利組織提供了提升資訊品質的方向。

捐款前查證、捐款後追蹤,組織公開透明是關鍵

捐款人對於資訊的獲取與需求也截然不同。在決定捐款前,近 6 成捐款人會主動查詢組織資訊,最常關注「組織服務資訊」,其次為「募款專案」與「正負面報導」。另外 4 成的捐款人則從未事前查證,主要原因為「信任組織」。

捐款後,僅 4 成捐款人會持續追蹤組織資訊,主要關心「組織服務內容」、「募款專案」與「捐款收據」。而未持續追蹤的原因與未事前查證的原因相同,仍以「信任組織」為主。對此,自律聯盟呼籲,組織更需要透過公開透明且經過核實的正確資訊,來回應捐款人的信任。

自律聯盟強調,維持捐款人信任的關鍵在於資訊公開透明。其中,雖然「組織財務資訊」的關注比例不到四成,卻仍是影響捐款人信任的重要因素。非營利組織應妥善整理並公開相關資訊,無論是透過線上管道提供即時資訊,或是透過實體互動強化真實感受,都有助於建立穩定且長期的信任關係。

募資平台不只是工具,更承載著捐款人的信任

隨著數位時代的來臨,募款管道日趨多元,募資平台也逐漸成為非營利組織的募款途徑之一。自律聯盟指出,募資平台不僅是一種技術工具,更承載著捐款人的信任,成為公益生態圈中的重要利害關係角色。

調查數據與組織訪談顯示,募資平台的優勢在於能夠觸及新受眾,但也面臨許多挑戰,其中最主要的便是手續費問題,對組織而言是一項需謹慎評估的成本負擔,而這也會影響捐款人的贊助意願。此外,在募資平台上,組織也不容易和捐款人建立長期穩定的關係,甚至有超過一半的捐款人不記得自己曾使用過的是哪一個募資平台。

儘管存在挑戰,捐款人對募資平台的使用體驗仍持正面態度。捐款人普遍認為,募資平台的服務內容與專案報告更清�楚,整體體驗更吸引人,回饋品確實會增加贊助的意願。

調查進一步指出,捐款人對募資平台的信任程度與對公益團體相當,反映出募資平台上的公益專案已獲得捐款人的支持與肯定。因此,自律聯盟呼籲,募資平台在公益生態圈已不僅僅是專案募款的媒介,更應肩負起符合公益價值的社會責任,以回應捐款人的信任。

捐款個資詐騙衝擊信任,捐款人期待全面且主動的回應措施

此外,捐款個資詐騙(以下簡稱詐騙)逐漸成為社會關注的焦點,對公益生態圈的影響不容小覷。調查顯示,在曾遭遇詐騙的捐款人中,有 3 成因此停止捐款,另有 2 成選擇降低捐款金額,信任的損害與捐款行為改變高度相關。更需警惕的是,尚未遇過詐騙的捐款人中,超過 7 成表示,若未來遇到詐騙,他們會調整捐款方式或減少捐款金額,凸顯非營利組織的資訊安全管理對於捐款人信任維繫的重要性。

面對這樣的挑戰,捐款人普遍認為,公益團體與政府應共同承擔責任。調查顯示,捐款人期待組織能善盡告知義務,主動提供協助,並建立明確的標準作業流程(SOP),提供迅速且完整的回應。此外,超過 5 成的捐款人表示,他們傾向透過第三方驗證管道進行捐款,以降低詐騙風險,凸顯出第三方角色的重要性。

迎接分眾溝通的挑戰:從生活樣態出發,共創信任的夥伴關係

最後,自律聯盟指出,生命歷程與生活樣態的多元化為非營利組織的分眾溝通帶來了新的課題。隨著社會步入超高齡化,單一的世代標籤已經難以準確描述捐款人的需求與行為。 本次調查結果顯示,雖然不同世代的捐款習慣有所差異,但更多時候,捐款人的需求與期待是相似的。「世代」不應成為僵化的分類標準,而是應該透過更細緻的生活型態分析,來理解不同群體的行為與需求。因此,未來自律聯盟將持續透過數據分析與深度訪談,深入探索不同生活型態捐款人的公益行為與偏好,以協助公益團體發展更有效的分眾溝通策略,建立與捐款人更長期穩定的信任夥伴關係。

更多精彩的內容都在發表會簡報中!

點擊閱讀更多👇🏻👇🏻👇🏻